こんにちは!このシリーズでは、中学1年生の数学を小学生にもわかりやすく説明します。

第1回目は「文字式の計算と応用」です。

このシリーズは、小学生も大歓迎です。一緒にやってみましょう!

文字式って何?

まず、文字式というのは、数字や文字を使って表した式のことです。

算数では、数字だけの式が多いですよね。数学では、文字と数字の式になります。

例えば、( 3a + 2b ) や ( 5x – 7 ) のような文字式には、「3、2、5、7」などの数字と「a、b、x」などの文字の部分があります。

むずかしく感じるよ

そうだよね~

意味が分からないもの

大丈夫!

すぐに慣れますよ

文字式の表し方や計算のルール

掛け算のルール

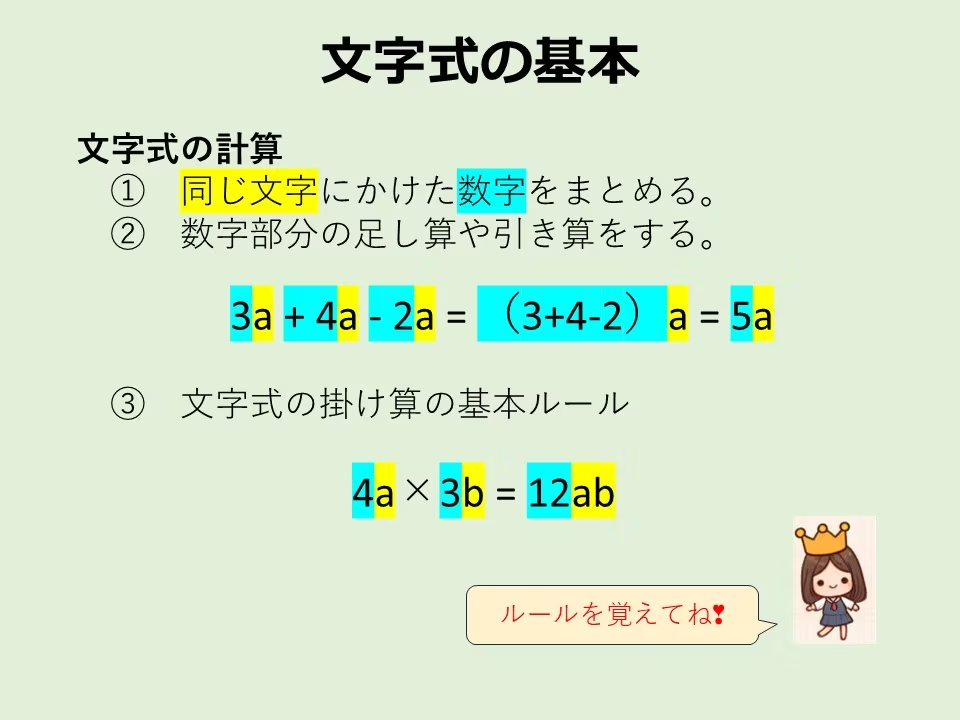

文字式には「同じ文字をまとめるルール」と「計算のルール」があります。

まず、これらのルールを覚えながら先に進みましょう。何度も見るうちに覚えるので安心してね。

例えば、4a×3b= 12ab という式があります。

「×」の掛け算記号は省略、文字式ではかかない。

「同じ文字をまとめる」ルールと「計算」のルール

下のスライドを見てください。文字「 a 」に黄色マーカーをつけて目立つようにしました。

① 同じ文字「 a 」に着目し、かっこで数字をまとめます。

② 3a + 4a -2a = ( 3 + 4 – 2 )a = 5 a

文字式の展開と整理

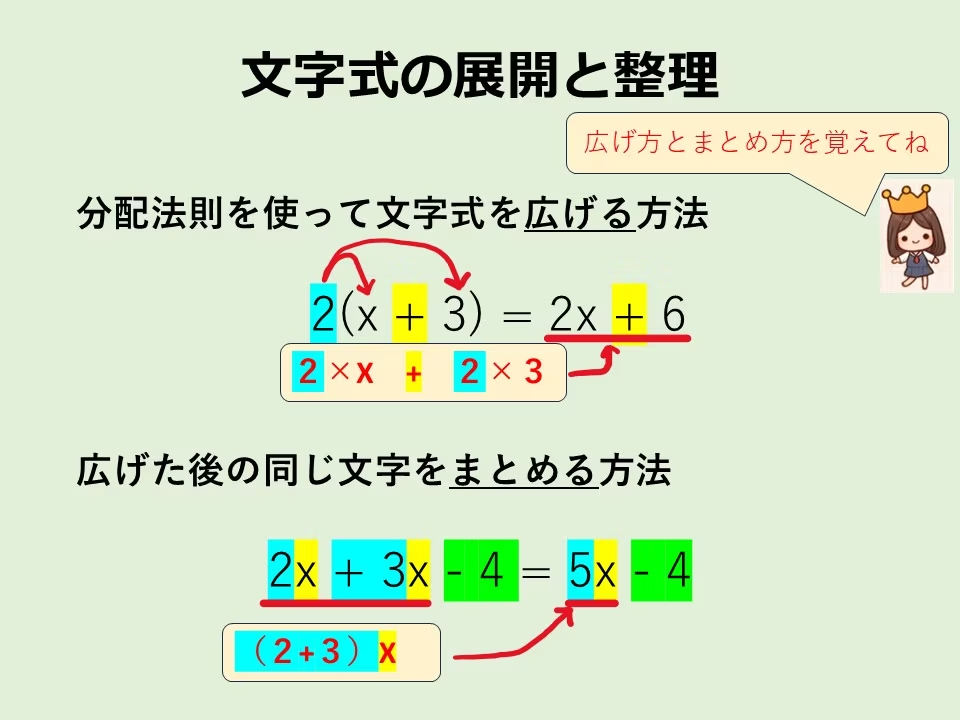

つぎに、文字式の展開と整理です。

展開とは、式の中身を「広げる」ことです。

広げたら、文字や数字をルールにそって「まとめ」ます。

文字式の広げ方とまとめ方は、ルールとして覚えましょう。

展開と整理

① 展開の際は「分配法則」で広げる。(分配法則:式の広げ方のルール)

② 広げた文字式をまとめる。

これで、文字式の計算ルールにずいぶん慣れましたね。

文字式の応用

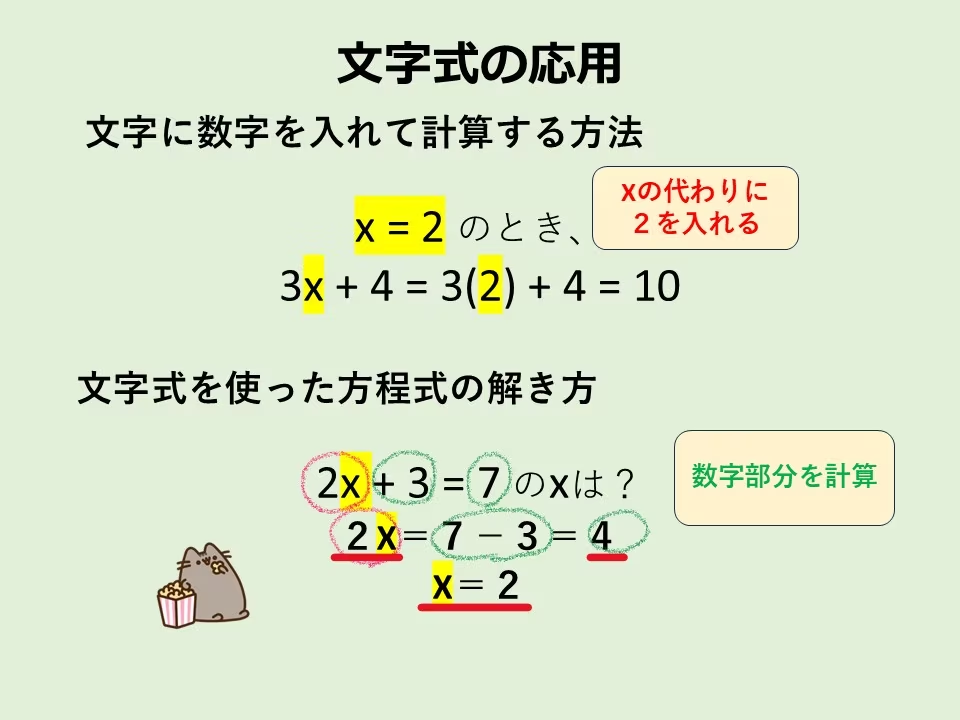

つぎは、「文字式の応用」です。ここでは、「代入法」と「方程式」を一緒にやってみましょう。

「代入法」と「方程式」と言うとむずかしそうですが、要するに「代わりに入れて計算する方法」と「文字式を解く方法」のことです。

方程式は少しわかりにくいので、あらためて別の回で説明しますね!

スライドの式が分かったら、中学生のみなさんは似ている問題を解き、どの程度わかったか(自分の理解度)を確認しましょう。

分かりにくい問題や間違った問題は「解き直しノート」にまとめ、復習しましょう。確実に力がつきます。

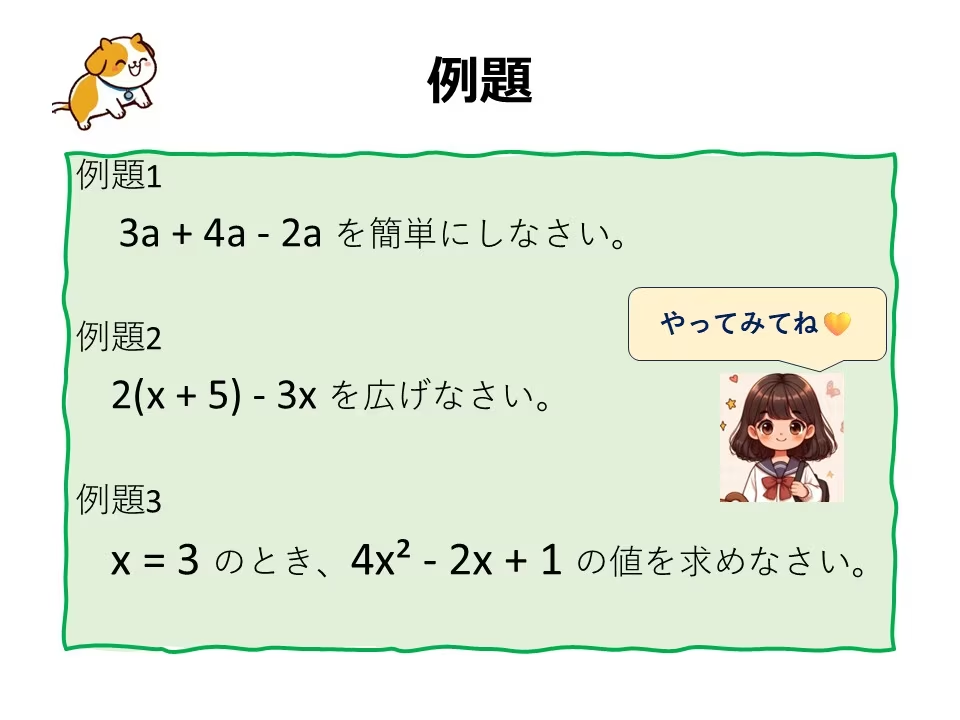

例題

まとめ例題をやってみましょう。

ヒント

① まず、同じ文字を見つけてね。

② 広げ方のルールと、「広げたら、まとめる」だよ。

③ X²というのは、「Xどうしを2回かける」という意味だよね。

答えは、こちら

まとめ

算数から数学の変わり目にあたる中1は、本当に大切な学年です。

特に、文字式の計算と応用は、数学の基礎をつくる第一歩です。「文字式」の大切さに気づいてくれたらうれしいです。

「13歳からの○○」

中1は、自分の学習スタイルを作り上げる時期です。「受け身の学習」から「自発的な学習」に転換した人の成績はどんどんあがっていきます。自分に合う方法を見つけて、楽しんで学習を続けてください。

その先に、みなさんの進路が伸びていきます。

このシリーズでは、できるだけむずかしい言葉を使わずに中1数学の要点を説明します。中2、中3生も大歓迎です。

では、また💛

答え

1: 5a 2: – x + 10 3: 31