みなさん、こんにちは! さて、中学校で学習する乗法公式は数学の基礎ですね。

今回は、乗法公式を使いこなして応用問題をスムーズに解くための例題を用意しました。

この例題で方程式や問題の読解力アップにチャレンジしませんか?

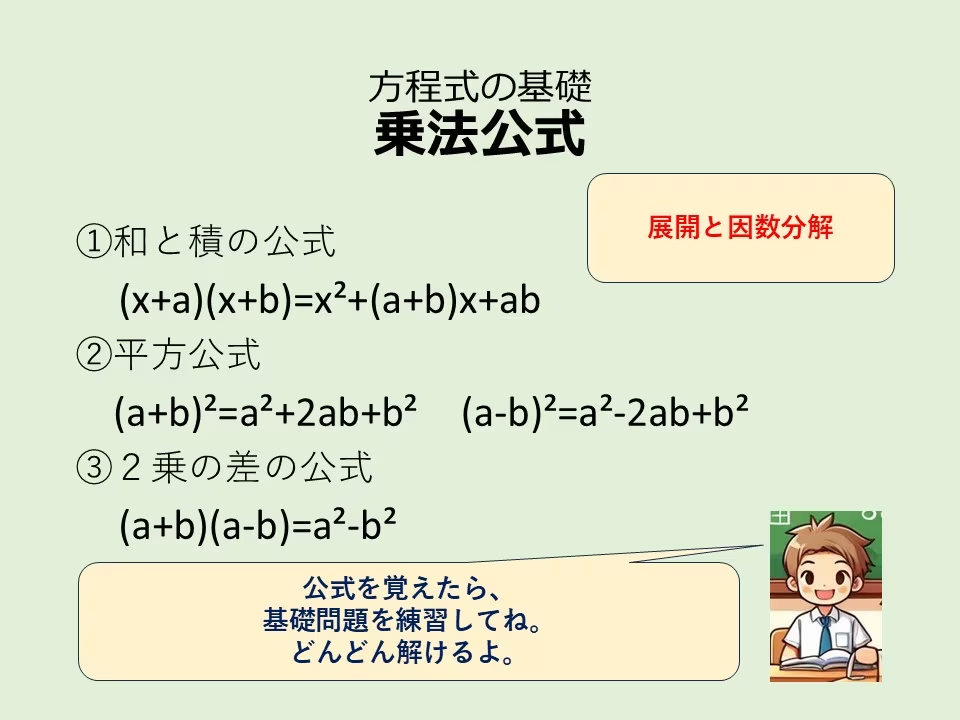

乗法公式とは

まず、乗法公式をおさらいしましょう。乗法公式は、文字式を展開したり、因数分解したりするだけでなく方程式を解く際の必須の技です。

つまり、乗法公式を理解すること、反射的に使えるまで徹底的に練習することが応用問題攻略への第一歩になります。タイマーで測り、時間内に解けるように練習しましょう。

方程式の解を求めるプロセス

「反射的に使える」とは、どういうことでしょうか?

例えば、「X²-6X+9=0」という方程式を見たとき、どこに目がとまりますか?

Xを求めるためのプロセス

① まず、「9」です。9=3²です。

② つぎに、「-6X」です。-6X=2×(-3)× X です。

③ X² – 6X + 9 には平方公式が使えそうです。

④ X² – 6X + 9 = (X – 3)² = 0 よって、X=3 です。

このように、①②の数字から、「平方公式」に気づきました。(プロセス③)

ある数字に気づく → 公式を使う → 方程式の解へ

数字からピンとくることが大事なんだね

練習をすれば、気づくようになりますよ

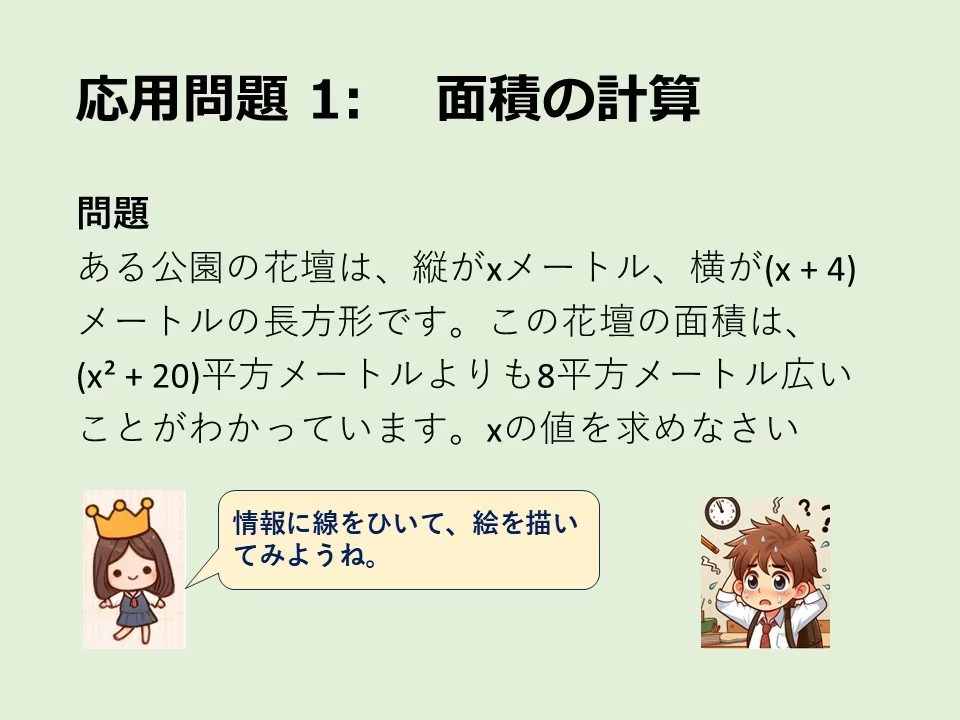

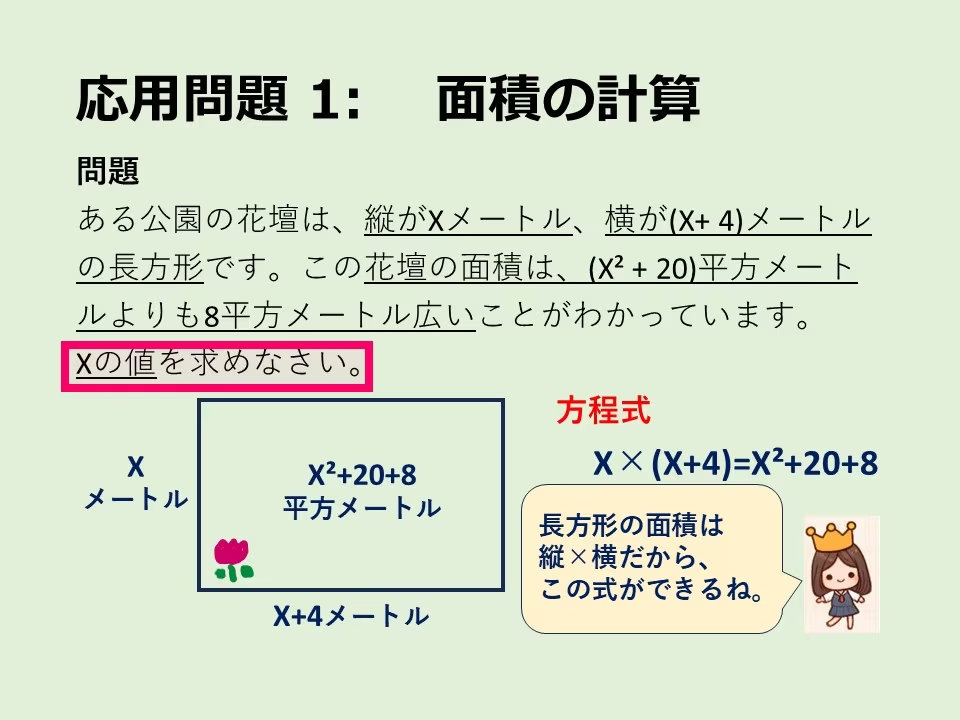

応用問題1:面積の計算

まず、例題を見てみましょう。問題文を文字と式に、そして方程式の解を求める練習です。

さて、応用問題には「文章問題」が多いですね。 文章問題では、どのようなプロセスで考えればよいでしょうか?

解き方のヒント

① 何を求めるのか?(ピンクの枠) → 最終的には、Xを含む方程式を立てる。

② 問題文の下線部について簡単な絵をかき問題を整理する。

③ 問題文の下線部を文字や式にすると、どのような関係か?

解説

① 花壇の面積を、Xを使って表すと、X² + 4X (平方メートル)です。

② 問題文より、花壇の面積は( X² + 20 )平方メートルよりも 8 平方メートル広いので、

つぎの式が成り立ちます。 X² + 4x = ( X² + 20 ) + 8

③ この方程式を解いて X の値を求めます。

X² + 4X = X² + 28、4X = 28 、X = 7 答え X=7

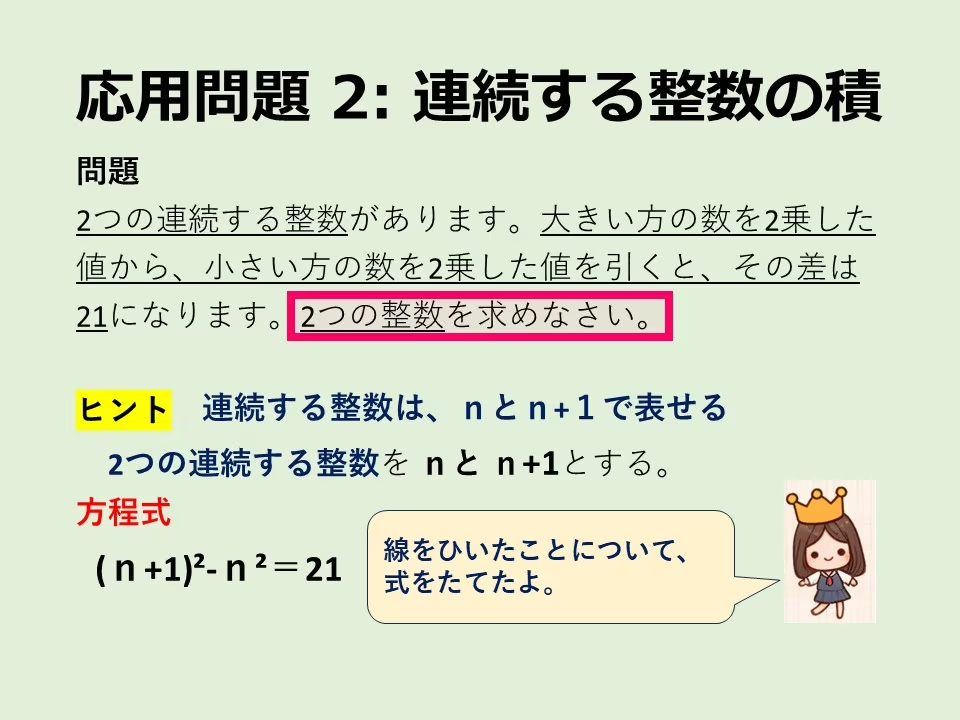

応用問題2:連続する整数の積

2問目の例題です。第1問の解き方を参考にして解いてみてください。

では、解き方のヒントのスライドです。

解説

① 小さい方の整数を n とすると、大きい方の整数は ( n + 1 )と表せます。

② 問題文より、つぎの式が成り立ちます。

( n + 1 )² – n² = 21

③ この方程式を解いてnの値を求めます。

( n² + 2n + 1 ) – n² = 21 2n + 1 = 21 2n = 20 n = 10

④ したがって、小さい方の整数は 10 、大きい方の整数は 11 です。

答え 2つの整数は、10 と 11

応用問題の攻略法

さて、2つの例題でわかるように、数学の応用問題には乗法公式、方程式、文章読解などの要素があります。そのため、応用問題には基礎問題に比べると解くための作業が多くなります。

この作業がうまく進まないと「数学への苦手感」「文章問題は嫌い」になるかもしれませんね。

作業プロセスを意識し、順序よく練習すれば応用問題に対応できる

順序よく練習だ!

応用問題トレーニング

それでは、応用問題を解く作業に着目したトレーニング方法を説明します。この順序は、応用問題を解くための順序と同じです。できるだけ、順序を変えずに練習しましょう。

トレーニングの順序

① 乗法公式を用いた計算問題がスラスラ解けるまで徹底的に練習する。

② 方程式の基礎問題で乗法公式を使いこなす。

③ ①②が問題なくできるようになったら、問題文から情報を取り出し方程式を立てる練習をする。

④ ③の練習において自分の苦手なタイプの問題文の傾向を確かめる。

⑤ 苦手なタイプの応用問題を徹底的に練習する。

文章問題の読解力アップ

ところで、「計算問題は解けるのに文章問題だけが苦手」という人もいます。これは「問題文から必要な情報をうまく取り出せない」ことにも関係がありそうです。

読解の方法

それでは、応用問題2の読み解きをする前に、手順を確認しましょう。

読解の手順(応用問題2)

① 問題文は「何の話」か → 「連続する2つの整数について」の話

② 何を答えればいいか → 「連続する2つの整数」を答える。

③ 問題文の情報に線を引き、必要なら簡単な絵や図も描き、問題を整理する。

④ 問題文の情報を文字や式で表す。→ 「連続する整数」は、nとn+1で表せる。

⑤ 連続する整数の関係性を式にする。→ 方程式を立てる。

こちらをクリックすれば、応用問題2の問題文に飛びます。

この順序で、問題文を読み解けば確実に方程式が立てられますよ。

そして、問題文から情報を取り出し、文字や式にすることに慣れると①②③④⑤を素早く行うことができるようになります。

文章を読むのが苦手なら

また、文章を読むこと自体が苦手な人もいます。もしかすると「問題文の意味や内容をつかむのが苦手」「国語が嫌い」という状況かもしれません。

毎日、文章を読みましょう。

文章が少な目でも要点がつかみやすい新聞記事などはどうですか?例えば、スポーツ記事や地域の話題は面白いですね。

毎日1記事を読み、人に話す。

国語力アップにもつながり、一石二鳥以上の効果がありますよ。

まとめ

今回は、乗法公式の応用問題を通して、つぎの3つのスキルをみがくことを目指しました。

3つのスキル

① 乗法公式の応用力

② 方程式の解く力

③ 文章問題を理解し、式を立てる力

これらのスキルは、今後の数学学習において非常に重要です。

焦りは禁物です。

例題のように順序だてて練習すれば、力は必ずつきます。それにもうひとつ、学習のコツがあります。

うまくいかない時は、

理解できるところまで戻る。

理解できないところを見つけたら、その単元の基礎例題を解きましょう。そこからまた、順序よく学習を始めればOKです。こちらの記事も参考にしてください。

では、また💛