みなさん、こんにちは!今回のテーマは、「ルートを含む数や式」です。ルートの数は、日常生活にあるような、無いような面白い数ですよね。今回は、そんなルートの計算や応用問題が身近になるような例題を用意しました。一緒にルートの技やコツをマスターしましょう!

√(ルート)ってなんだろう?

まず、みなさんは、ルートの数のことをどう思っていますか?

生活で使わない!

数学のときだけ?

なるほど~そうですよね。それに√(ルート)記号の説明をいくら聞いても、なかなか実感できないですよね。

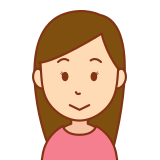

そこで、2つの正方形を思い浮かべることにしましょう。

かけ算九九ではわからない

さて、正方形には面積から一辺の長さがすぐにわかる場合と、わからない場合があります。

まず、正方形の面積から辺の長さがすぐにわかるのは、面積が1、4、9…81、100などの数に限られます。この理由は、同じ整数同士をかけた数がかけ算九九などで暗算できるからです。

例えば、4=√4×√4=2×2 ⇒ 2×2まで計算できる。

それでは、7m²の正方形の部屋の縦横の長さはわかりますか。同じ数をかけて7になる組み合わせは、かけ算九九にはありません。

この場合は、7=√7×√7のままです。

それでは、計算機を使い「√7=」と入力してみましょう。すると「2.645751311064」と表示され、計算機の表示桁数いっぱいになりますが計算は終わりません。

√7は√7のまま取り扱います。

また、√7のことを「7の平方根」とも言います。

ルートの計算:基礎編

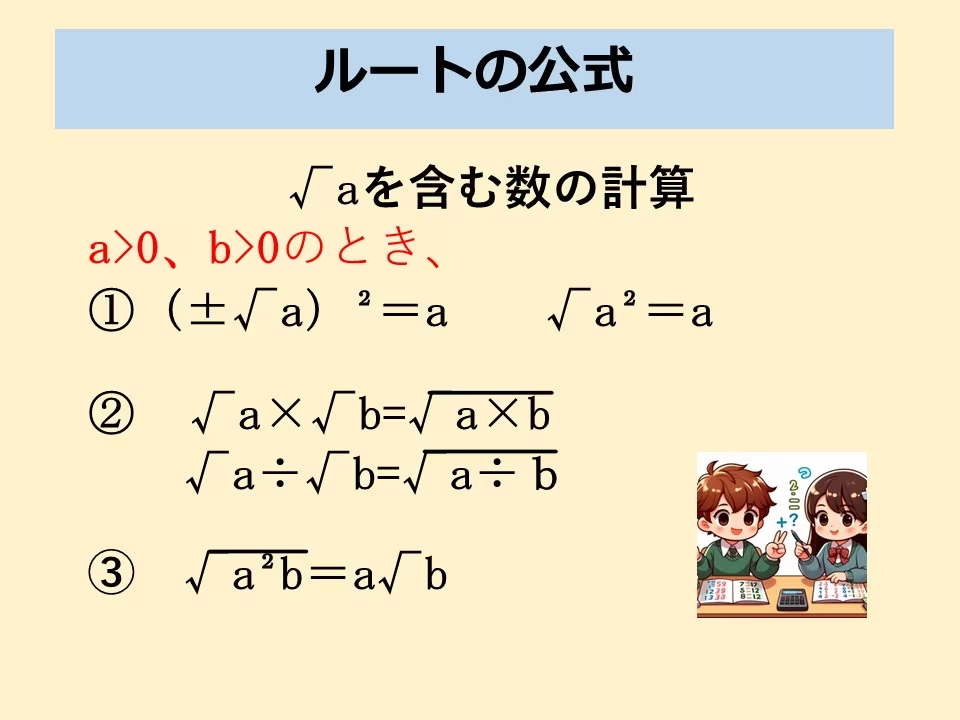

それでは、√を含む数の計算がどれほど簡単なのかを確かめましょう。もちろん、ルートの計算にも公式があるので覚えて使いましょう。

なぜなら、これらの公式を使いこなすことは、ルートを含む数の方程式や応用問題を解く際にも使う必須の技だからです。

ルートの公式

例えば、下のスライドの①の場合、aの平方根は±√aです。正の符号と負の符号のついた平方根があります。注意して覚えてください。

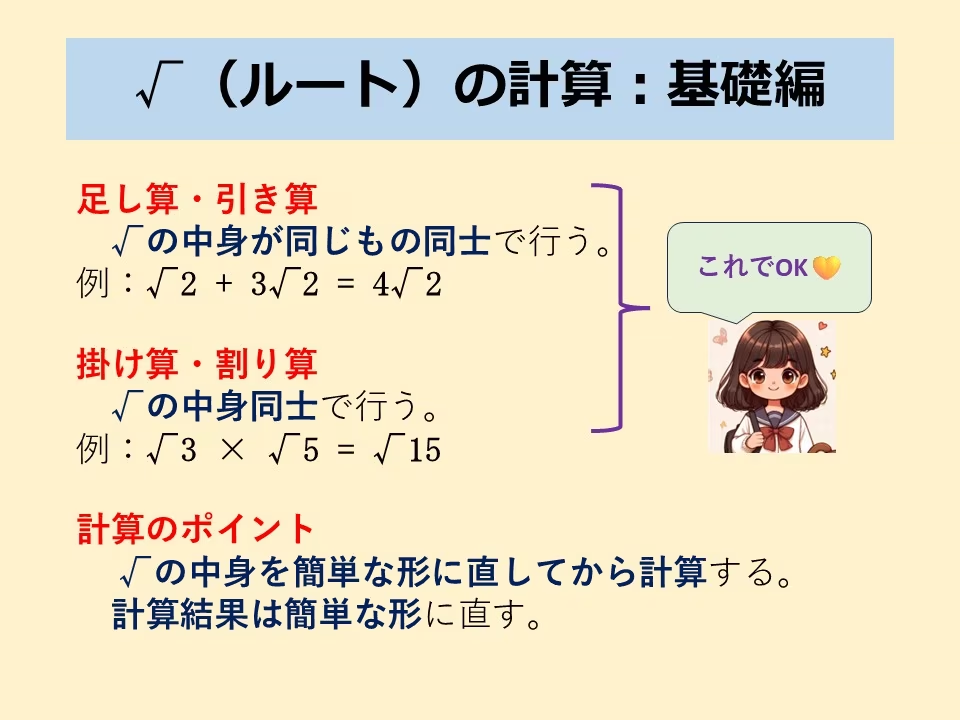

ルートの計算方法

まず、四則計算の基本ルールを覚えましょう。そして、計算方法を覚えるまで基本問題をくりかえし練習しましょう。

ルート計算のコツ

いかがですか?計算方法を覚えたら、つぎは、計算スピードをアップしましょう。このためには、タイマーを使い設定時間内に解答する練習が有効です。スマホアプリよりも学習用のタイマーを使うことをおすすめします。

おうちの方へ

家庭学習の環境を整えるだけで、子どものやる気がグッと変わることも。ぜひ、使いやすいアイテムを取り入れて、集中できる空間を作ってみてください。

時間との競争が楽しいタイマー(PR)

ルートの計算:練習問題編

それでは、次の計算をしてみましょう。 制限時間:(1)~(4)までを3分間以内

(1) √12-√3

(2) √6×√8

(3) √10÷√2

(4) 18÷√6+√24

答えは、こちらです。

ルートを含む方程式

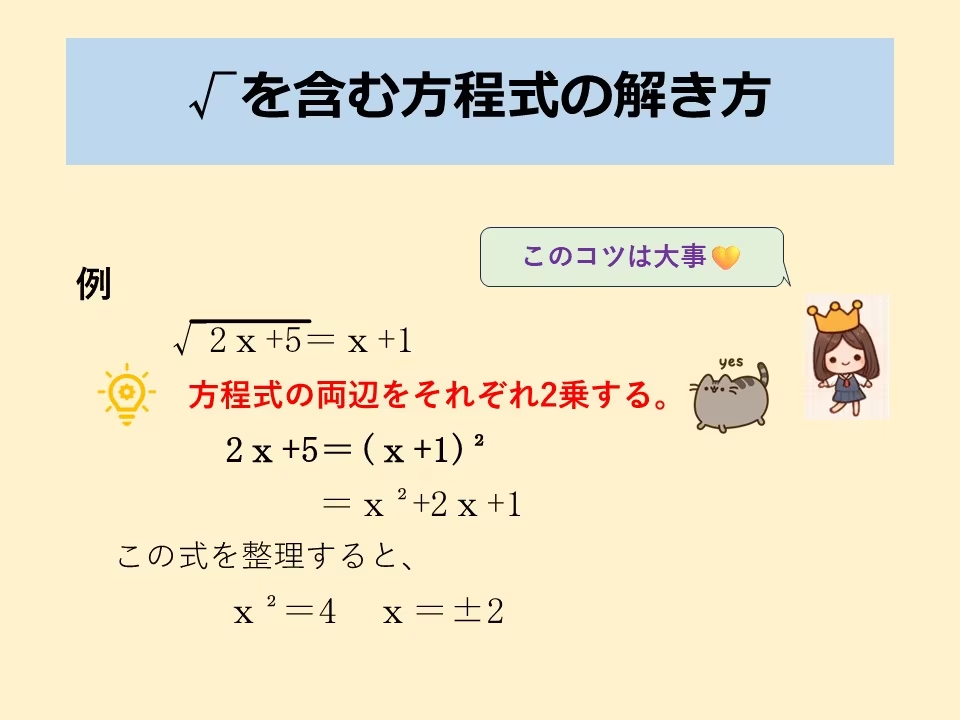

ところで、方程式を解くコツは「両辺が等しい」ことを利用することです。

さて、両辺をそれぞれ2乗したらどうなるのかを見てください。

ルートを含む方程式を解くコツ

例: √(x+3)= 3

両辺をそれぞれ2乗すると、x+3 = 3² = 9

よって、x=6

両辺をそれぞれ2乗したことで、元の方程式から√を消すことができました。√が消えたので、方程式の計算がグッと簡単になりましたね。

ここでの注意は、忘れずに両辺それぞれ2乗することです。もし、片方の辺だけを2乗してしまうと、方程式の両辺が等しくなくなりますよ。

気をつけようね!

では、つぎの問題も同じように解いてみましょう。

ルートを含む数:文章問題

さて、ルートを含む数は文章問題にもでてきます。一緒に、読み解きをやってみましょう。

文章問題、苦手だよ~

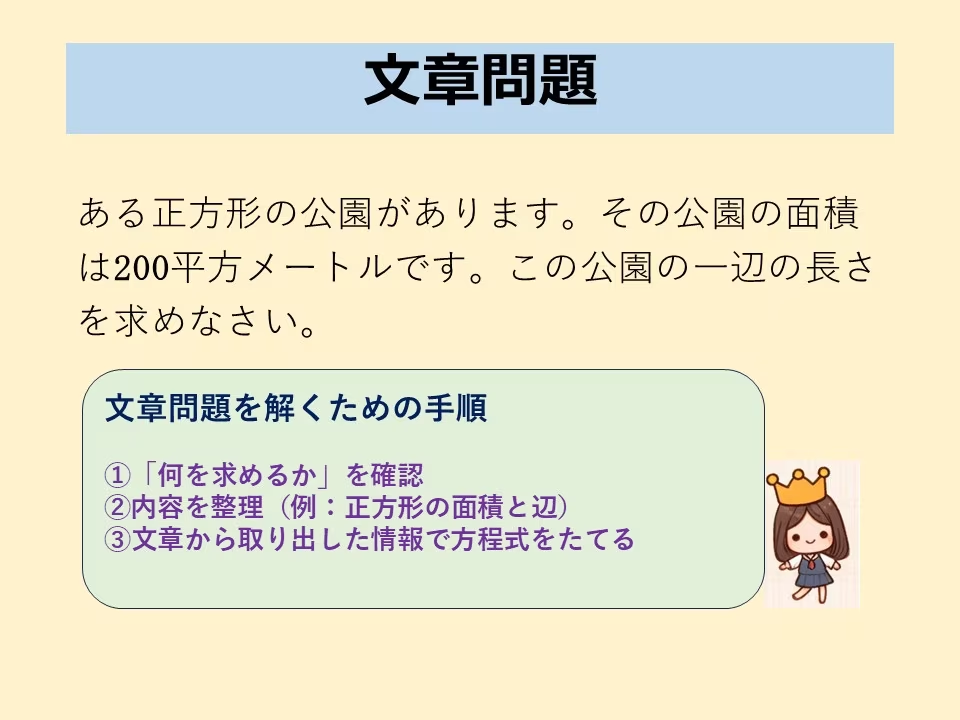

まず、文章を読み解く3つの手順を見てください。

文章を読み解く3つの手順【技】

さて、数学の文章問題は計算に入る前の技があります。その技の手順がつぎのスライドです。

① 何を求めるか → 正方形の公園の一辺の長さ

② 内容を整理 → 正方形の公園の面積は、200m²

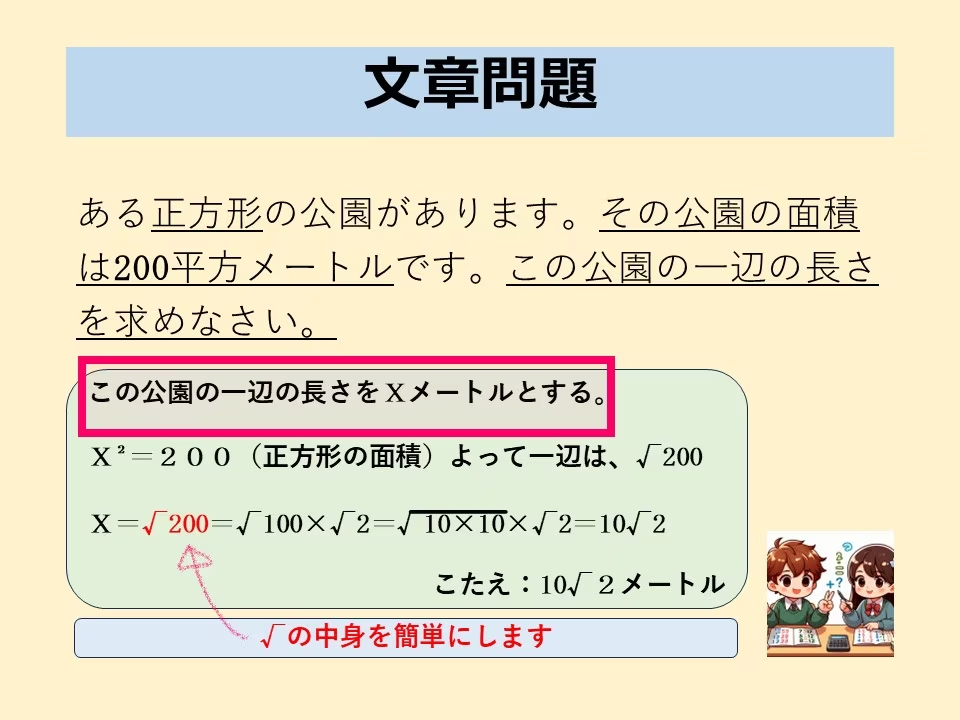

方程式を立てる・解く【コツ】

では、問題文に線をひきながら、解いてみましょう。

③ 方程式をたてる → 公園の一辺の長さを x (m)とすると、x² = 200

よって、x = √200(公園の一辺なので「正の平方根」のみです)

でも、√の中身が大きすぎませんか!

√の中身の数に注目にしよう!

この問題は、答えの√200を計算のルールで簡単にすることがポイントです。

ルートの中身である200は、100×2です。そして、100は=10×10ですから、10をルートの外側に出せばOK!

つまり、√200 = 10√2 です。

練習問題

では、これまでの知識や技を使い、練習問題にチャレンジしてください。

問題 ①

公園の木の高さを測るために、木の影の長さを測定しました。木の影の長さは12メートル、木の高さと影の長さの比は√3:1です。木の高さを求めなさい。(ヒント:内項の積=外項の積)

問題 ②

ある直角三角形の斜辺の長さは10メートルで、一方の辺の長さは6メートルです。他方の辺の長さを求めなさい。(ヒント:三平方の定理)

答えは、こちらです。

まとめ

おつかれさまでした! 今回の「ルート」は、中学数学の重要な考え方なので入試でよく出題されます。ですから、ぜったいにマスターしてほしい内容です。自分に合う問題集を解いたりして、しっかり攻略してくださいね。

でも、もしも学習がわからなくて困ったら、まずは先生に相談しましょう。足りない知識を補えばぜったいに前へ進めます。

そして、学習のコツは、自分がわかるところから順序よく始めることです。もしも「授業についていけない」と感じたら、早めにおうちの方に相談しましょう。

では、また💛

ルートの計算:(1) √3 (2) 4√3 (3) √5 (4) 5√6

文章問題:① 12√3メートル ② 8メートル

※本記事は一部広告を含みます。