はじめに:「三平方の定理」を使って何ができる?

みなさん、こんにちは!

さて、「楽しく学ぶ数学の文章題」シリーズの「三平方の定理」は、もう3回目ですね!「三平方の定理って難しそう…」と思っていた人も、実はこれ、図形の中に隠れた「長さの関係」を見つけるツールだってこと、気づいていますよね!

三平方の定理とは、直角三角形の3辺の関係を表す式です。

a² + b² = c² ( c は斜辺)

この定理を使えば、見えない長さもスッキリわかってきます!

今回は、高校入試にちょくちょく出る図形「直角二等辺三角形や正三角形」に「三平方の定理」を使って迫ってみましょう。

この記事を読んだ後は、「直角二等辺三角形と正三角形」の問題に出会うたびに、ニンマリしてしまうかもしれませんね。

ステップ1:直角二等辺三角形に注目しよう!

直角二等辺三角形ってどんな図形?

さて、直角二等辺三角形とはどのような図形でしょうか。

なんだっけ?

直角がある

2辺の長さが等しい

でも、言葉ではピンと来ないですよね。こんなときは、絵を描いたり、手を動かしたりしてみましょう。

では、今回は、手を動かしてみましょう。

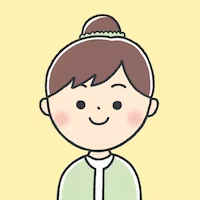

正方形から見えてくる

例えば、「折り紙」。これはたいてい正方形です。図形がわかりにくい時、「折り紙」を使ってみるとわかりやすいことがあります。

「折り紙」なら触って確認できますよ~

では、正方形の対角線のところで、きれいに折ってみてください。

これは楽しい💛

これが、直角二等辺三角形です。頂角が「直角」、底角の角度は同じ45°になります。

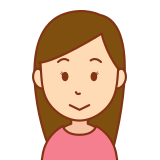

例題:2辺が5cmの直角二等辺三角形の斜辺を求めよう

直角二等辺三角形づくりを体験したので、つぎに、三平方の定理を使って斜辺を求めてみましょう。

みなさんも、この計算できましたか?

「三平方の定理」でわかった「直角二等辺三角形」のヒミツ!

さて、先ほどは三平方の定理の計算をすることで、直角三角形の斜辺を求めました。

でも、斜辺以外の辺の長さがわかっている「直角二等辺三角形」では、斜辺を求めるための計算は不要です。

📌 ポイント:直角二等辺三角形の斜辺は、辺の長さ × √2 になる!

そうなの?早く言ってよ~

直角二等辺三角形の斜辺

必ず「辺の長さ×√2」

つまり、直角二等辺三角形の辺の比は、「1:1:√2」になります。これは覚えておくと便利です。

ステップ2:正三角形の高さを求めてみよう!

正三角形ってどんな図形?

つぎに、「正三角形」に迫ってみましょう。正三角形は、どんな三角形でしょうか?

3辺の長さが等しい

3つの角が等しい(60°)

そうですね。3辺の長さが等しいので、それぞれの角も等しくなります。三角形の内角の和は、180°ですから、それぞれ60°です。

でも~正三角形には「直角」がないよね?

また、折り紙しましょうか!

正三角形の性質

さて、正三角形と「三平方の定理」の関係は、実際に触ってみればわかります。

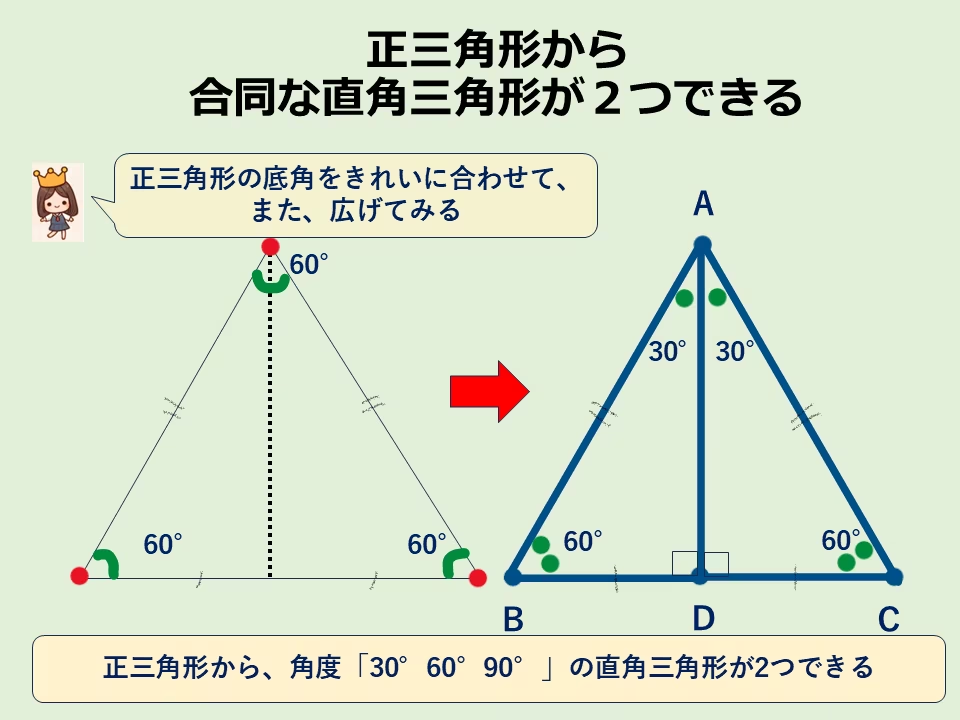

それでは、折り紙などで正三角形ABCをつくってください。∠Bと∠Cの角を合わせてきれいに半分に折り、また広げてみてください。下の図のような「折り目」ができます。これと辺BCの交点をDと呼ぶことにします。

折り目で出来た辺BDと辺CDの関係は、BD=CDです。これは、∠Aの対辺BCを二等分にしています。

折り目(AD)は∠Aの二等分線

∠BAD=∠CAD=30°

このことから、正三角形をきれいに半分に折ると、「30°、60°、90°」の合同な直角三角形が2つ出来ることがわかりました。

また、辺ADは辺BCを垂直に二等分し、△ABCの高さといえます。

辺ADは△ABCの高さ

正三角形は、半分にすることで「直角三角形」や「高さ」が見えてくるんだ!

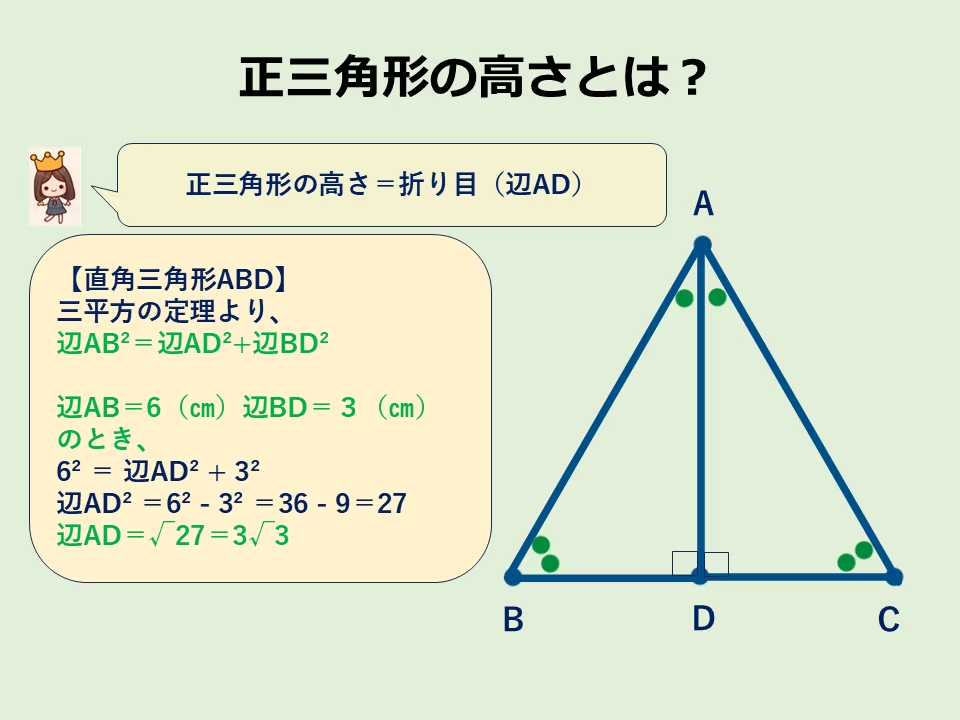

例題:1辺6cmの正三角形の高さを求めよう

さて、正三角形を半分に折って出来た直角三角形について考えてみましょう。

例題の正三角形では、底辺の半分は3cm、斜辺は6cmです。このときの折り目の長さ(正三角形の高さ)を三平方の定理で求めましょう。

「三平方の定理」でわかった「正三角形」のヒミツ!

さて、先ほどは三平方の定理の計算をすることで、正三角形の高さを求めました。

でも、辺の長さがわかっている「正三角形」では、高さを求めるための計算は不要です。

📌 ポイント:正三角形の高さは、辺の長さ の半分×√3 になる!

またまた?早く言ってよ~

正三角形の高さ

必ず「辺の長さの半分×√3」

つまり、正三角形をきれいに半分に折って出来る直角三角形の3辺の比は、「1:2:√3」になります。これも覚えておくと便利です。

確認:図形の「辺や高さの長さ」を求めよう。

では、「直角二等辺三角形や正三角形のヒミツ」がわかったところで、実践してみましょう。もちろん、三平方の定理の計算をしても、しないで求めてもいいんですよ😊

問題1:直角二等辺三角形の斜辺を求めよう

2辺が 7 cm の直角二等辺三角形があります。斜辺の長さを求めなさい。

問題2:正三角形の高さを求めよう

1辺が 8 cm の正三角形があります。高さの長さを求めなさい。

こたえは、こちらになります。

もう少し確かめたい人は、ボタンを押して練習問題にもチャレンジしてね。

保護者の方へ

ご家庭にプリンターがあると、お子さんの学習が一段と進めやすくなります。

必要なときに練習問題をすぐ印刷できるので、「解きたいときに解ける」環境づくりに役立ちます。

最近はコンパクトで安価なモデルも多いので、学習机の横に置けるサイズのものがおすすめです。

「今月のプリント」のお知らせ

これから、LINEで毎月の特典プリントのお知らせをすることになりました。📩

公式LINEに登録していただくと、プリントサイトから無料の「まとめプリント」や文章読解に役立つ「読みものプリント」などがご利用いただけます。

公式LINEやプリントサイトにつきましては、こちらの記事をご参照ください。

なお、当サイト内のプリントは、これまでどおりご利用いただけますのでご安心ください。

おわりに:図形の「見えない長さ」が見えてくる!

さて、「三平方の定理」の練習をはじめたみなさんは、計算式に当てはめる問題ばかりでないことにもう気づいていますね。

そこで今回は、特別な三角形である「直角二等辺三角形」や「正三角形」のヒミツに、三平方の定理を使ってアプローチしてみました。

これらのヒミツを解き明かした今、みなさんは、こんな連想がすぐにできるはずです。

これらの三角形では、「三平方の定理」の計算をせずに辺の長さがわかる。

「45°、45°、90°」の角度⇔「正方形」の半分は「直角二等辺三角形」▶ 1:1:√2

「30°、60°、90°」の角度⇔「正三角形」の半分は「直角三角形」▶ 1:2:√3

そして、ややハイレベル問題では、一見、このような三角形がないように見える場合があります。でも、補助線をひくことでこのような三角形が見えるタイプのものもあります。ちょっとパズルっぽくてワクワクしますね。

今後、どのように学習を進めるか

これで「三平方の定理」の基礎はだいたい終わりになります。

今回、直角二等辺三角形や正三角形が「面白い!」と思えたら、あなたは三平方マスター!です。

今が実力アップのチャンス!

問題集を開いて「三平方の定理」の問題を解きまくりましょう。

一方、まだ「三平方の定理」がうまくつかめない人もいるかもしれません。

あせらず、ゆっくり

まずは、基本問題だけを仕上げましょう。今の段階は「直角三角形を見つけて公式を使う。斜辺やその他の辺の長さを求める」これでOKです。それが「三平方マスター」へのスタートだからです。

そして、「三平方の定理」というより「数学」が苦手だとしても、何かをきっかけに「面白さに目覚める」のも「中学生あるある」です。できるところから始めて数多く正解を重ねましょう。

また、みなさんの役に立ちそうなテーマを探してきますね。では、また💛

答え

問題1:7√2 、 問題2:4√3