こんにちは!今回は「方程式(ほうていしき)」について学びます。

方程式は、数学の問題を解くための大切な道具です。そして、この道具を使いこなせば素早く未知の数が見つかるのでとても便利です。

この記事では、方程式とは何か、どうやって問題文から方程式を立てるか、そして方程式の解き方について、わかりやすく説明します。

「ほうていしきってなに?」と思っている小学生も、数学が苦手な中学生も大歓迎!

一緒にやってみましょう。

便利な道具?

中学生は使いましょう

方程式って何?

方程式とは、数学の問題を解くための「道具」です。

例えば、「x + 3 = 7」という式があったとします。この式の意味は、「ある数 x に3を足せば7になる」という意味です。 この式は、ある数 x を見つけるためにたてた式です。

このように、未知の数(この場合は x )を見つけるために立てる式のことを方程式といいます。

これ、便利かも

問題文から方程式を立てよう

問題文を読んで、方程式を立てましょう。一緒にやってみましょう。

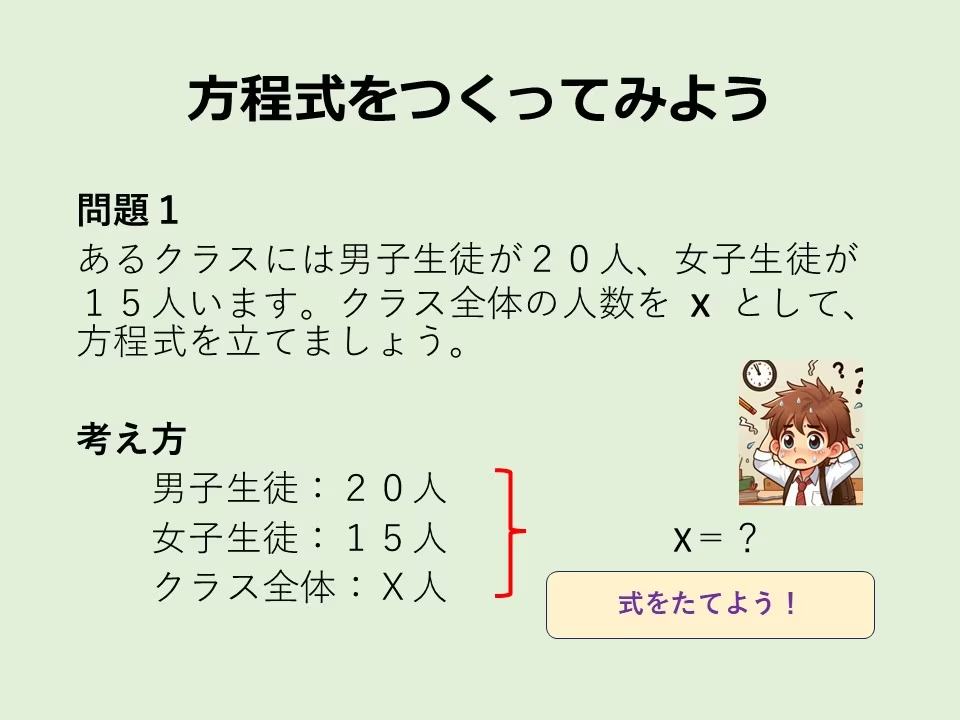

問題1

下のスライドを読んで、方程式をつくってみましょう。

考え方

① 問題1の未知の数(x)って何? → クラス全体人数

② 与えられた情報の整理(男子生徒の人数、女子生徒の人数)

情報を問題文からみつけてね

続けて、問題2に進みましょう。

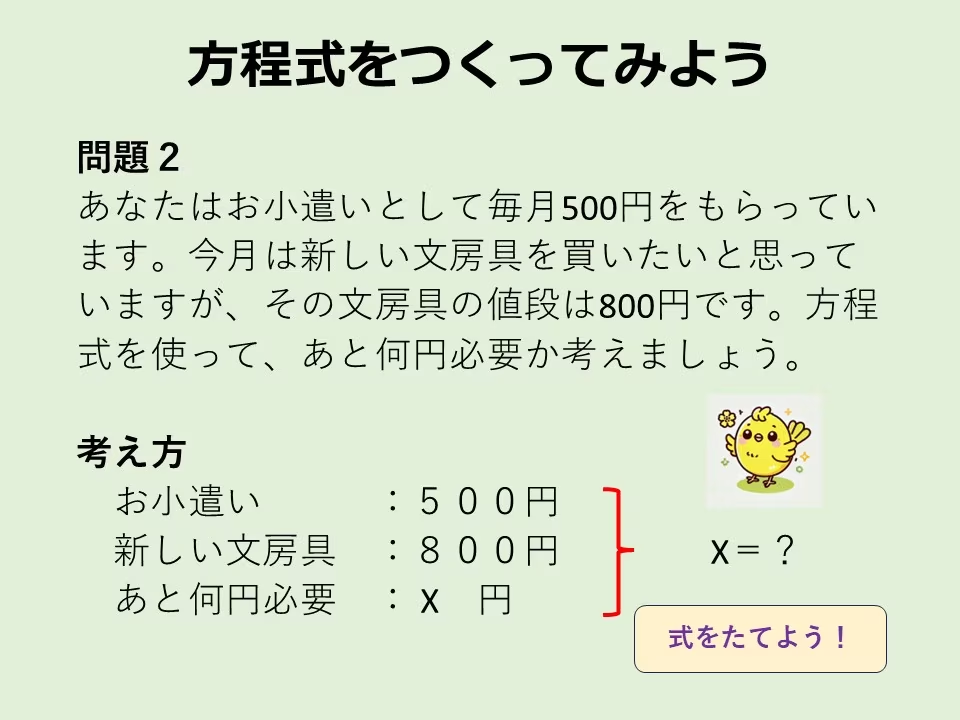

問題2

考え方

① 問題2の未知の数( x )って何? → あと何円が必要か?

② 与えられた情報の整理(お小遣いの金額、新しい文房具の値段)

わかった!

忘れないうちに練習練習

答えは、こちらです。

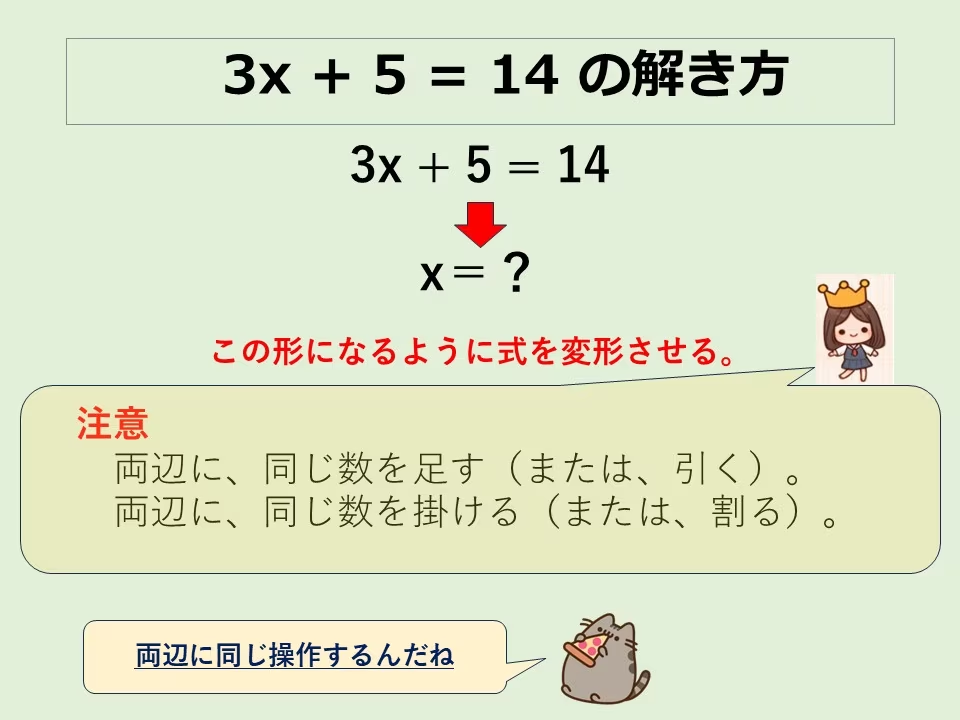

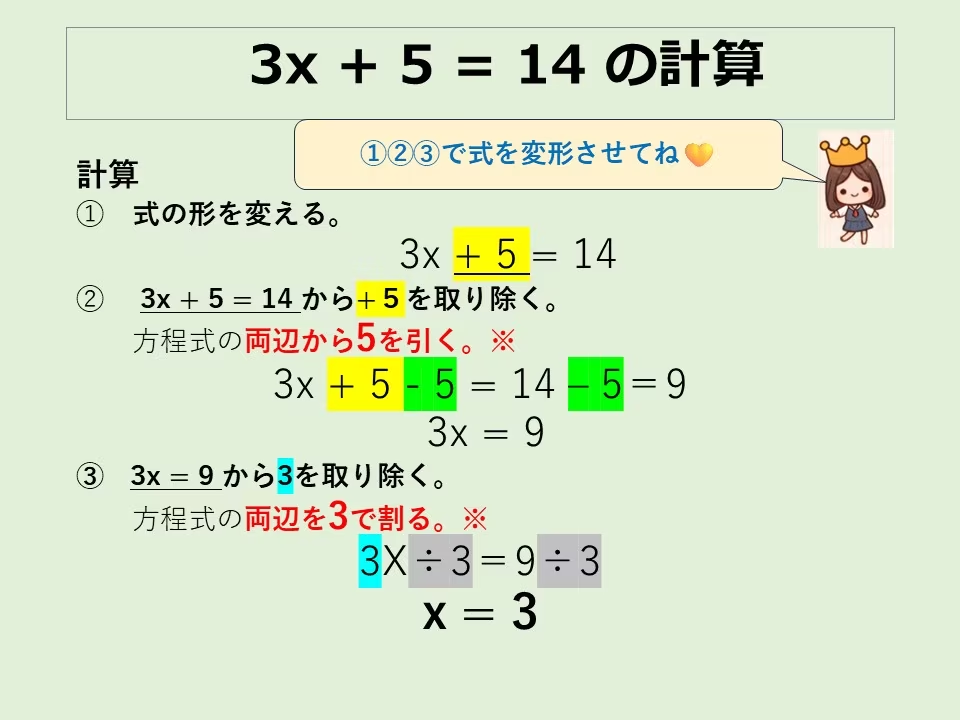

方程式の計算・解き方

つぎに、方程式を計算する際の考え方を確認しましょう。

方程式の計算では、「『+3』は、イコールの向こうに移動させると『-3』になる」という数字の動かし方として覚えている場合があります。実際、計算上はそうすることが多いです。

でも、その計算になる前の段階も大切です。

方程式を解く際は、等式の左辺と右辺に同じ操作をする

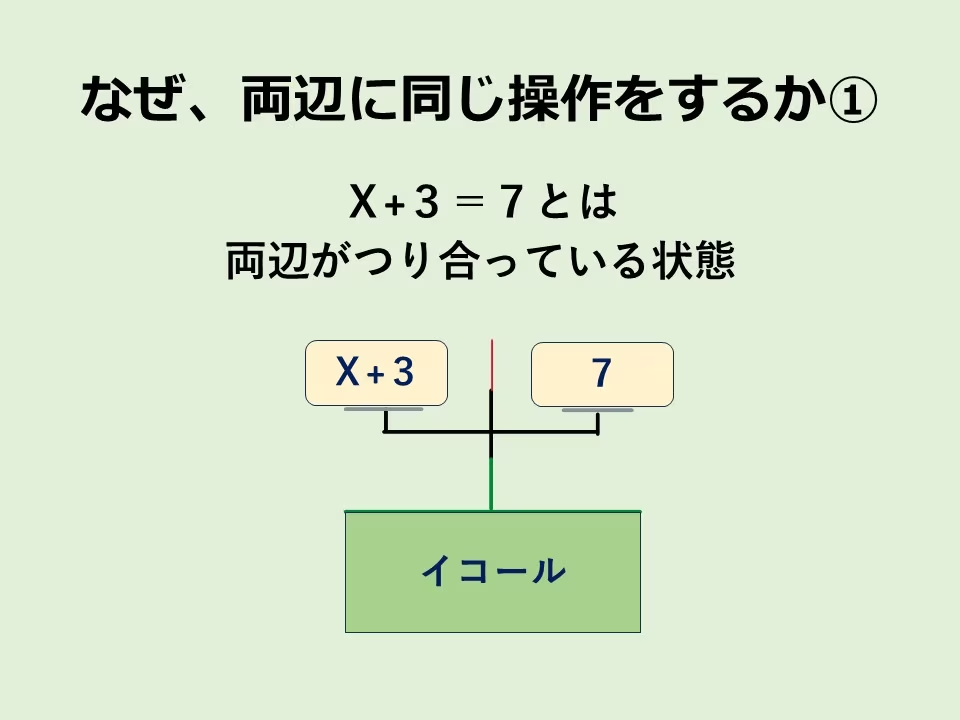

例えば、「ある数(x)に3を足すと7になる」という問題。この方程式は、 x +3=7 です。

では、この式から x を求めるにはどうしたらよいでしょうか。

等式では、イコールの両側は、いつもつり合っています。

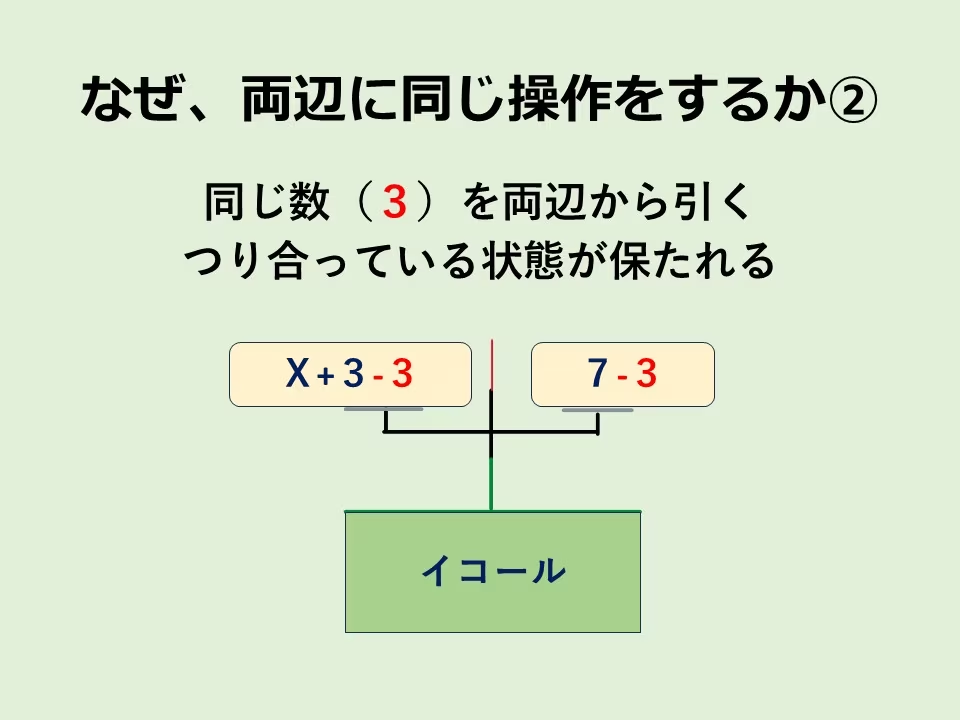

そのために、等式「 x + 3 =7 」の両辺から、同じ数 (3)を引きます。

その結果、x =7-3になります。

このように、方程式の計算は、数字の動かし方だけではありません。等式の知識を使って両辺に操作することで、簡単に解ける問題がどんどん登場します。

この等式の考え方はしっかり覚えておきましょう。

練習問題

それでは、練習問題をやってみましょう。

答え

等式の考え方はバッチリ

この考え方がわかれば、グッと計算が早くなりますよ

まとめ

方程式は、数学の問題を素早く解くための便利で大切な道具です。どんどん練習して使いこなしましょう。自分に合う教材を見つけて練習を続けてくださいね。次回も、お楽しみに!

では、また💛

答え

問題1: x =20 + 15

問題2: 500 + x = 800 (両辺から500を引くと x が求められる)x = 300