【楽しく学ぶ数学の文章題】第16回

こんにちは!楽しく問題練習していますか?「楽しく学ぶ数学の文章題」シリーズも16回目になりました。これまで、いろいろなタイプの問題がありましたね。

今回は、高校入試の定番中の定番、「三平方の定理」の文章題を探求してみませんか?

受験生あるある!4コマで見る「三平方の定理ショック」

ある日、先生が授業の予告をしています。「つぎは、三平方の定理に入ります」

そうなんです!「三平方の定理」を味方にすれば、高校入試の「得点源」になります!

三平方の定理とは

さて、「三平方の定理」は「直角をはさむ2辺のそれぞれの二乗の和は、斜辺の二乗に等しい」というもので、直角三角形の辺の長さの関係です。

つまり、直角三角形の3辺の長さには、つぎの数式が成り立ちます。

a² + b² = c² (a、bは直角をはさむ辺の長さ、cは斜辺の長さ)

えっ!これも「三平方の定理」なの?

では、問題です。

建物の屋上から12m離れた位置にある木の先端を見下ろしたとき、見下ろす角度は 60°、木の高さは5mだった。建物の高さを求めなさい。

※√3=およそ1.73 を使用しなさい。

これ、なんのこと?

「直角三角形」とか書いてないよね…

これも「三平方の定理」の問題ですね

この問題は、あとで一緒にやってみましょうね!

今日のテーマの進め方

さて、いくら中3生だからといっても、目的のない練習は苦痛です。問題練習は自分の弱点を減らすためや、得意を増やすためにしたいですよね。

今回のテーマであれば、まず「三平方の定理」のどの部分が苦手なのかをしっかり突き止めてみませんか?

💡この記事では、こんな疑問や不安をスッキリ整理!

三平方の定理が「なぜ」入試で出るのか?

「どこで」つまずきやすいのか?

「どうすれば」攻略できるのか?

この記事でわかること

- 高校入試における三平方の定理の出題傾向(平面・空間・融合問題など)

- つまずきやすいポイントとその理由

- 実戦的な演習例題+チェックポイント

- 得点源に変えるための学習アドバイス

高校入試の三平方の定理:主な出題傾向

複合問題のねらい

さて、高校入試の定番「三平方の定理」ですが、近年は、平面図形や空間図形、そして関数の座標を組み合わせた問題も出題されています。

入試問題を作る側からみれば、たしかに、「三平方の定理」は複合問題が作りやすいテーマといえます。それは、どうしてか?もしかすると、練習の目的になるのでは?

「ねらい」がわかれば対策できる

まず、複合問題の出題者は、「平面図形」や「空間図形」そして「関数の座標」などの知識を使えば「直角三角形」が見つかる条件を、問題文に組み込みます。

つまり、このタイプの問題は「直角三角形」さえわかれば簡単ですが、わからなければ解けません。

出題者は、受験生が「直角三角形を見抜く力」=「平面図形」や「空間図形」、そして「関数の座標」などの知識と、辺の長さを求める「計算」で「平方根の計算力」を試していることがわかります。

つまり、「三平方の定理」の複合問題は、「応用力や総合力」を見ることができるのです。高校入試に出るワケですよね。

「三平方の定理」の公式だけを覚えても受験対策としては不十分

「三平方の定理」は早めに学習を始めましょう。まだ授業で習っていなくても基本例題は予習できます。基本から複合問題まで、焦らずにステップアップしましょう。

高校入試「三平方の定理」共通点は?

→ 「直角三角形を見抜く力」と「計算の正確さ」が得点のカギ!

近年の高校入試「三平方の定理」の状況

例えば、下の表は、「三平方の定理」の複合問題が出題された公立高校入試の一部です。もちろん、私立高校入試にも出題されています。早めに進学したい高校の過去問で出題傾向を見ておけば、やる気がでてきますよね。

| 出題形式 | 内容の特徴 | 出題例(都道府県) |

| 平面図形型 | 見上げる角度や距離・高さを扱う | S(2023)・K(2019) |

| 空間図形型 | 立方体・円柱の対角線や辺の長さ | A(2024) |

| 座標融合型 | グラフ上の2点間の距離 | F(2020) |

「○○県 高校入試 過去問」「○○高等学校 過去問」で検索してみよう!

三平方の定理が「難しい」と感じる理由とは?

ところで、「三平方の定理」の式は、「a² + b² = c² 」です。その内容は、「直角をはさむ2辺のそれぞれの二乗の和は、斜辺の二乗に等しい」というものですから、難しくないような気がします。

いったい、何が「難しい」のでしょうか?

うん、覚えやすい式だよね

だったら、なんで「難しい」の?

直角三角形が図に見えないから

まず「難しさ」を感じるのは、「問題文や図に『直角三角形』がないとき」です。問題文や図に「直角三角形」とかいてあれば、すぐに「三平方の定理」がピンとくるのですが。

でも、こういった問題でも、補助線をひくことで「直角三角形」が見えてくることがあります。だから、最初の印象だけであきらめない方がいいですよね。これは、練習をしていくうちに問題のパターンに気づくようになります。

「三平方」の公式をうまく使うコツ

とにかく「直角」を見つける!

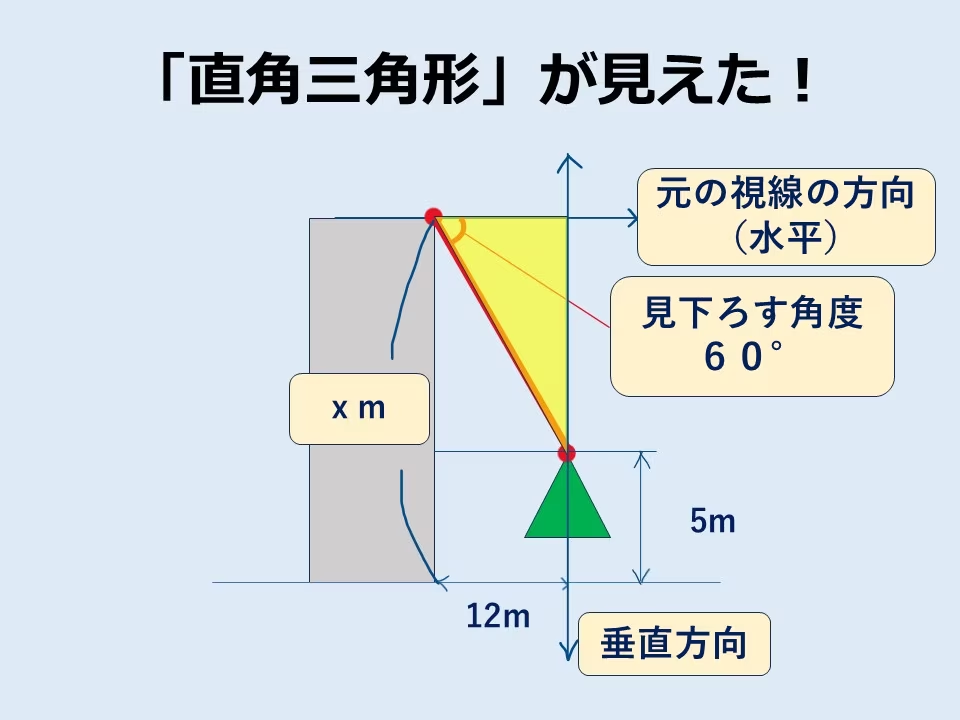

「直角三角形」の見える化(補助線)

補助線を入れることで「直角三角形」が見えた!

→ 三平方が使える!

どの三角形に注目すればいいかわからないから

つぎに、「ごちゃごちゃした図を見たとき」に感じる「難しさ」です。

たしかに、空間図形や三角形や四角形が組み合わされた図を見ると混乱しますよね。「直角三角形」があっても「どこが斜辺、どこが底辺」と迷うかもしれません。

でも、これも練習次第です。ごちゃごちゃした図にもパターンがあるので、そのうち目が慣れてきます。

平方根の計算が苦手だから

最後に、平方根の計算に「難しさ」を感じるパターンです。√の数や、その近似値(小数)の練習が不十分だと、ケアレスミスが起こりやすいですよね。

問題によっては、「√2は、およそ1.41で計算しなさい」と指定があったりします。小数計算や近似値の使い方に自信がない場合は、計算練習もやっておきましょう。

実戦レベルの例題で確認!

では、例題を一緒にやってみましょう。

「問題文からどんな図がかけるか」

「何が見えてくるか」がポイント!

【高校入試】例題

建物の屋上から12m離れた位置にある木の先端を見下ろしたとき、見下ろす角度は 60°、木の高さは5mだった。建物の高さを求めなさい。

※√3=およそ1.73 を使用。

問題文から「三平方の定理」を推測するサイン:「見下ろす角度」「60°」

✅ 解法のステップ

- 見下ろす角度で直角三角形をイメージ

- 水平距離・高さの差を使って辺を設定

- 三平方の定理で高さを導出

- 近似値で計算&答えを整理

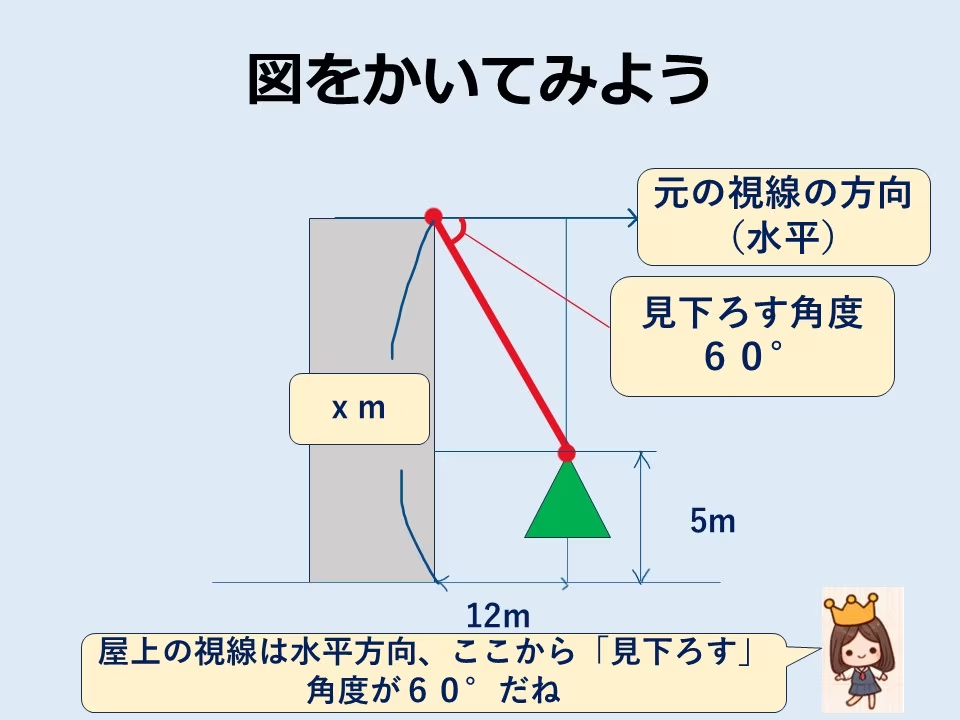

では、図をかいてみましょう。

屋上から水平方向に補助線(底辺)をひく。見下ろした視線(斜線)との間に何が見える?

こたえは、こちら。

「図形の複合問題」苦手を克服!学習のアドバイス

さて、複合タイプの問題練習を始めたばかりでは解答できなくてもあたりまえです。

むしろ、解答できない問題の発見は、自分の弱点(課題)がわかるチャンスです。そのような問題こそ解説をよく読みましょう。きっと「これ、なに?」と思う部分があるはずです。

そこが弱点です。

あなたの課題に対策しよう!

| 課題 | 対策 |

| 「補助線が引けなかった」 | 問題の図をかき直してみよう。補助線を引く練習を繰り返すと問題のパターンがすぐにわかるよ! |

| 「どの三角形に注目すべきか迷ってしまった」 | まず「直角」を探そう。これは必ずね! |

| 「平方根の計算を間違えた」 | 小数や平方根の計算練習を毎日10分1週間やってみて!√2や√3の近似値を使う計算にも慣れてね! |

練習問題

ところで、例題は「ひっかけ問題」かもしれませんね。実は、問題文にあった「見下ろし」の表現は、元の水平の視線をベースにした言い方です。この表現がわからないとうまく直角三角形が見えません。

また、この例題には「木の高さ」の記述もありました。このように問題には条件があり、計算の際に考慮しなければなりません。

このタイプの問題では、条件を全部、図にかくことが重要です。特に、「見上げ」「見下ろし」表現は複合問題の「あるある」です。これは、よく練習しておきたいですね。

「見上げ」「見下ろし」の練習問題はボタンをクリック。例題の復習もできます。わかりかけているときがチャンス!どんどんプリントして練習しよう!

保護者の方へ

ご家庭にプリンターがあると、お子さんの学習が一段と進めやすくなります。

必要なときに練習問題をすぐ印刷できるので、「解きたいときに解ける」環境づくりに役立ちます。

印刷はもとよりコピー・スキャン機能は、高校からの学習にも役立ちます。

最近はコンパクトで安価なモデルも多いので、学習机の横に置けるサイズのものがおすすめです。

勉強のお部屋におすすめのプリンター(PR)

まとめ:三平方の定理は「見抜ければ武器になる」

「三平方」の問題は、最終的には「公式を使って計算」です。多少のコツが必要だけど、わかってしまえば簡単で楽しい!入試でも「得点源」になること間違いありませんね。

攻略のカギは2つ

図形のどこに「直角三角形」があるかを見抜く。

「直角三角形」の使いどころを判断する。

「難しそう…」から「やれば得点できるかも!」って思ってくれたら、この記事の役目は大成功なんです。

次回予告

「三平方の定理、まだ習ってないから不安…」そんなあなたに向けて、次回は『自宅学習で進める三平方の定理予習&活用術』をお届けします。

手元のワークを予習にも「使いこなす」コツや、補助線の練習方法まで丁寧に解説しますよ。お楽しみに!

では、また💛

例題のこたえ:25.76m

ヒント:見下ろした視線が斜辺。「直角三角形」の角度(60°)に注目。

※本記事は一部広告を含みます。