斜辺はこれ!

~つまずきポイントを一緒にチェック~

みなさんは「三平方の定理」が高校入試でよく出題されているって話、聞いたことがありますよね。

ところが、「三平方の定理」は中3後半の時期に学ぶことが多い単元です。高校入試でよく出る複合問題の練習もしておきたい人は、早めに基礎固めをした方がよさそうです。

今回は、はじめて「三平方の定理」を学ぶ人も大丈夫!基礎の基礎からのスタートです。

「三平方の定理」の学習をはじめた人へ

さて、「三平方の定理」を読み始めたけど、こんなことありませんか?

「斜辺ってどれ?」「えっ!√が出てくるの…」

「公式を暗記したけど、使い方がピンとこない」

まず、「三平方の定理」の問題文と図の読み取り方のコツを解説します。「三平方の定理」のモヤモヤを解消しましょう。

「三平方の定理」は「直角三角形」がスタート!

では、大前提の確認をしましょう。

三平方の定理は、直角三角形にしか使えない!

三角形全部じゃないんだ!

例えば、ある三角形があったとします。でも、この三角形というだけでは、公式の使いようがありません。そこで注目するのが角度です。

三角形に直角がある!

つまり、「その三角形に直角を見つける」それが「三平方の定理」の出発点です。

「直角」とか「90°」とか、いつも書いてあればいいんだけどね

直角の見つけ方のコツ

では、どうすれば、「三角形に直角があるか」わかるのでしょうか?

問題の図や文章中にヒント

つぎの表を見てください。例えば、こんなワードがあったら「直角三角形」があるサインです。これらを見つけたら、この図形に「三平方の定理を使うかもしれない」と考えながら進みましょう。

| ワード | わかること | |

| 1 | 「直角三角形ABC」 | ABCが直角三角形と明記されている |

| 2 | 「∠B=90°」 | ∠Bが直角(90°)だとわかる |

| 3 | 「垂直に交わる」 | 2つの辺が直角になっている |

| 4 | 「~すると直角になる」 | 補助線をひくと直角三角形ができる |

「垂直」も90°の別の言い方だよね

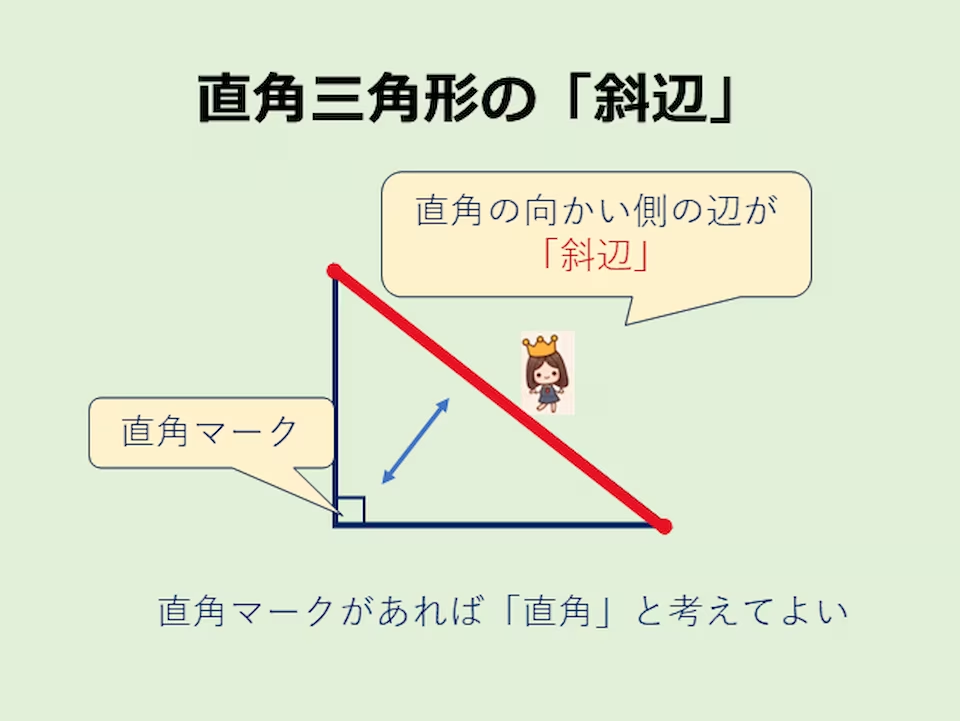

「斜辺」はどこ? これが見つけるコツ!

さて、めでたく直角三角形が確認できても、まだ油断できません。つぎは、「三平方の定理」を使うために、「この辺を間違えちゃダメ」というものです。

それは「斜辺」

「三平方の定理」は、斜辺とそれ以外の辺との関係性です。だから、直角三角形の辺の長さを求める場合、斜辺の長さがこの計算のカギになります。

斜辺の見つけ方

では、直角三角形の「斜辺」の見つけ方です。その手がかりは「直角」と「長さ」にあります。

「直角」の向かい側

3辺では一番長い辺

直角三角形の「直角」の向かい側にある辺は、その他の2辺よりも長いはずです。

では、図で「斜辺」を見てみましょう!

式を立てるコツ:「a² + b² = c²」には位置がある!

さて、直角三角形が見つかれば、つぎは「三平方の定理」の計算も気になりますね。ここで、三平方の定理の式の正しい使い方を確認しましょう。

せっかく公式を覚えても、問題文や図を見た時に「どれがa?b?c?」とならないように注意してね!

なにか目印があればいいね

まず、直角三角形の主役、「斜辺」を目印にしましょう。計算式の「c」が斜辺です。

ここをしっかり覚えよう! a² + b² = c² の 「c」は斜辺!

この公式は「辺 a の二乗」と「辺 b の二乗」を足したものが「斜辺 c の二乗」という3辺の関係性を意味しています。でも、注意点があります。

斜辺を間違えると計算の答えが合わない

たとえ「直角三角形」を確認しても「斜辺」を間違えると「三平方の定理」が成立しないので、混乱が起きてしまいます。

斜辺、あなどれないな~

「直角三角形」か「直角三角形でない」か

ところで、この定理を使う面白い問題があります。この問題で「三平方の定理」と「直角」「斜辺」の関係性がバッチリわかりますよ。

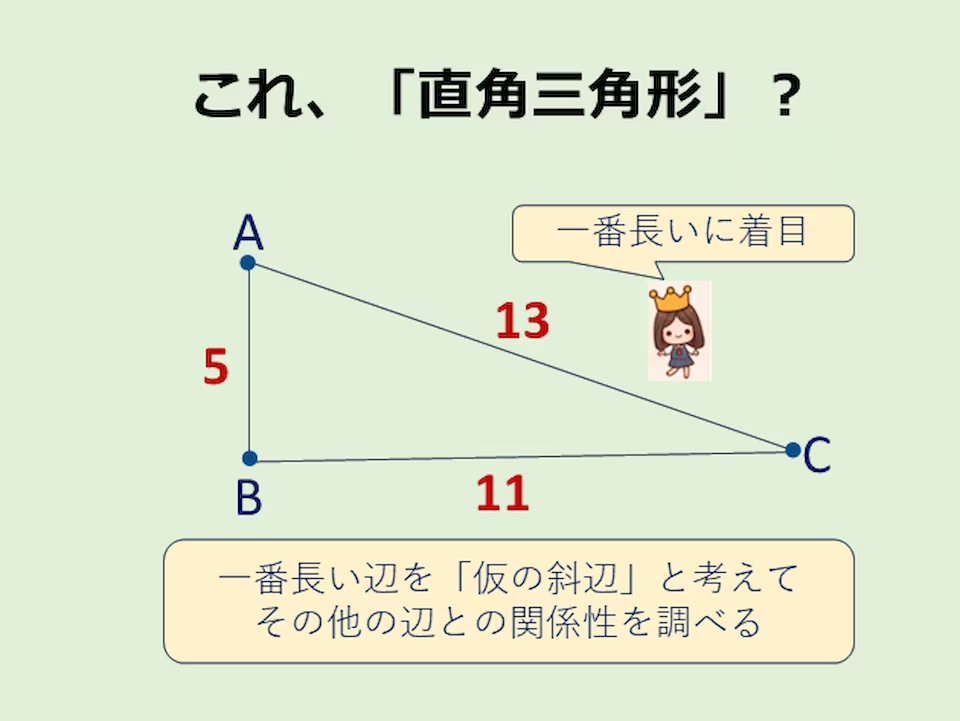

これ、「直角三角形」?

🧮 問題

三角形ABCの辺の長さは、AB = 5cm、BC = 11cm、AC = 13cmです。

この三角形が直角三角形かどうかを、三平方の定理を使って調べましょう。

次のステップにそって考えてみましょう。

一番長い辺が「斜辺」でしょ?

あわてないで~

📘 ステップ

※この問題の三角形には、角度の情報がないことがポイントです。

- まず、3つの辺の中で、どの辺が一番長いかを見つけよう。

- 一番長い辺を「仮の斜辺」として考えます。

- 残りの2辺を使って、三平方の定理(a² + b² = c²)が成り立つかを調べます。

- 計算して、左辺と右辺が同じになるかどうかを比べてみよう。

✍️ 答え

- 一番長い辺はAC(13cm)です。

- だから、ACを仮の斜辺として考えます。

- AB² + BC² = 5² + 11² = 25 + 121 = 146

- AC² = 13² = 169

→ 左辺(146)≠ 右辺(169)なので、三平方の定理は成り立ちません。

✅ 結論

直角三角形ではありません。

解説

この問題の三角形には「直角」「90°」などの角度の情報がありません。そこで、一番長い辺を「仮の斜辺」とし、その他の2辺との間に「三平方の定理」が成り立つかどうかを調べます。

まとめ

- 「三平方の定理」が成立するのは「直角三角形」だけ。

- 「直角三角形」を見つける → ヒントワードに注意!図では直角マークも手がかりに!

- 「直角三角形」の主役、「斜辺」を確認(直角の向かい側、一番長い辺)

√(ルート)の計算でつまずくなら?

また「三平方の定理」で辺の長さを求める場合、さけて通れないのが「√」がついた数字ですね。ところが「√が出た瞬間、やる気ゼロになる…」という声も。でも、「三平方の定理」の計算では、√の計算が必要です。

今のうちに「おさらい」しよう!

もし「√」の計算が苦手ならば、平方数と平方根の関係をおさらいしておきましょう。以前の記事で取り上げたことがあります。忘れていたら、こちらも見てください。

サクッと復習したら、つぎは、√の計算問題を毎日10分間×1週間練習(延長OK!)です。そうすれば、√の計算ルールがわかり自信がつきます。

√の計算例

| √の形 | 求め方 | 答え |

| √4 | √の中が4のような整数の平方数(2²)なら、簡単に計算できる | 2 |

| √20 | 「中をできるだけ小さくする」 √20= √(2²×5)= 2√5 | 2√5 |

ところで、直角三角形の問題では√2、√3がよく出てきます。実は、√2や√3が出てくる直角三角形には特徴があります。この問題も面白いので次回で取り上げる予定です。

【実践クイズ】図の読み取りで「斜辺」を見分けよう!

さて、「三平方の定理」の公式を用いるためには、直角三角形の「斜辺」がポイントだとわかりました。

では、問題文のどこを見たら「斜辺」がわかるのでしょうか。次の問題にチャレンジしてみましょう!ノートに三角形を描きながらやってみてね!

実践クイズ

【問1】ある直角三角形ABCがあります。∠Cが直角のとき、斜辺はどれですか?

ア.AB イ.AC ウ.BC

【問2】次の図形は、三角形ABCのうち、AB = 5cm、BC = 12cm、AC = 13cmです。

この三角形は直角三角形ですか? 理由も簡単に答えなさい。

【問3】ある三角形において、2辺の長さが6cmと8cm、残りの1辺が10cmでした。この三角形は直角三角形といえますか? 三平方の定理で確かめましょう。

答えは、こちらから

【まとめ】三平方の定理が苦手なら「斜辺の位置」から見直そう!

三平方の定理が使える問題は、「直角三角形か?」と「斜辺はどれか?」が出発点です。たとえ公式を覚えても、そこをあいまいにすると使えない公式になってしまいます。公式は図と合わせて覚えましょう。

直角の位置と斜辺の関係をセットで覚える

まだまだ時間があります。図と文章を「読む練習」をしながら、コツをつかみましょう!

おまけ:次回は「応用編」へステップアップ!

次回は、三平方の定理を使った図形の長さや面積を求める問題にチャレンジします!

「高さがわからない三角形」「立体図形の対角線の長さ」など、入試でもよく出るテーマを解説予定です。

では、また💛

実践クイズのこたえ

問1:ア

問2:直角三角形である。

(理由)一番長い辺ACを仮の斜辺と考えると、AC²=13²=169、一方、AB²+BC²=5²+12²=169

AC²=AB²+BC²が成立するから三角形ABCは辺ACを斜辺とする「直角三角形」である。

問3:直角三角形である。(6²+8²=100、10²=100となり三平方の定理が成立)